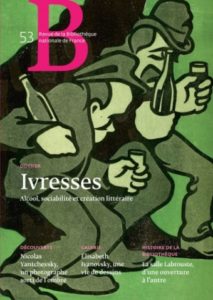

« Un homme qui ne boit pas de vin du tout est suspect », disait, ne plaisantant qu’à moitié, l’acteur Jean Carmet, lui qui levait le coude plus qu’à son tour. Plus sérieusement, un survol historique montre qu’en matière de consommation d’alcool, la suspicion porte toujours sur celui qui boit plus que de raison. En témoigne ce passionnant numéro 53 de la Revue de la Bibliothèque nationale de France, qui s’intéresse à l’ivresse, à toutes les ivresses, « qu’importe le flacon », pour citer Alfred de Musset. Car « l’imaginaire de l’ivresse se révèle d’une infinie richesse », expliquent Bérénice Stoll et Antoine de Baecque (elle, conservatrice à la BNF, lui historien), coordinateurs de ce dossier. Suspect, donc, le chercheur d’ivresse (comme qui dirait chercheur d’or) l’a toujours été plus ou moins – au vrai, plutôt plus que moins –, et à toutes les époques. Regardé d’un mauvais œil, dans la Rome antique, parce qu’on estime alors qu’il échappe « aux codes de la bienséance conviviale ». Diabolisé au Moyen-âge dans les sermons des prédicateurs et moralistes. Dénoncé, au XVIIIe siècle, par les partisans de l’ordre, économistes physiocrates et gens d’Église en tête. Malmené, le siècle suivant, par les hygiénistes et autres ligues de vertu… C’est peut-être l’écrivain Sébastien Lapaque, un des quinze contributeurs de ce dossier, qui résume le mieux la constance de cette réprobation multiple à travers les âges : « Sous tous les cieux, l’ivrogne est un être de rupture. Son art de l’absence, sa technique de l’éclipse, sa mystique du vagabondage marquent son peu de goût pour les conventions imposées par un réel falsifié ». Et d’enfoncer le clou : « Il envisage l’ivresse comme une ligne de fuite, un refus poli, mais ferme, des citations à comparaître envoyées par la réalité ».

Exposant divers documents d’archives (affiches, illustrés pour la jeunesse, dessins, estampes, tableaux et même, plus inattendues, étiquettes de bouteilles), ce numéro questionne les représentations et les pratiques de l’ivresse à travers le temps et les différentes facettes d’une notion loin de se limiter à l’éthylisme bête et méchant. De puiser à diverses sources – médicales, théologiques, policières, etc. –, ce dossier montre les différentes dimensions – ethnologique, politique, sociale… – que recouvre l’ivresse. Du Paris populaire sous l’Ancien régime (43 000 débits de boissons dans la capitale en 1790, rappelle Arlette Farge) au Tokyo d’aujourd’hui (« paradis des buveurs », assure Michaël Ferrier) en passant par le XIXe (le café comme « laboratoire démocratique », avance Stéphane Guégan), place est largement faite aux lieux de l’ivresse et à la sociabilité, feutrée ou remuante, sulfureuse ou sensuelle, qu’ils impliquent. C’est d’ailleurs l’une des autres grandes constantes à travers le temps : la différence de perception, et donc de traitement, qui a pu exister – mais n’est-ce pas toujours le cas ? – suivant les origines sociales du buveur. Fût-elle poussée, l’alcoolisation est curieusement moins répréhensible quand elle se pratique entre gens de qualité. Décidément, rien n’échappe au snobisme… Les liens entre création littéraire et boisson constituent un autre aspect abordé dans ce dossier : la vision censément inspirante, galvanisante de l’ivresse portée par nombre de poètes et artistes au long des siècles – qu’on pense seulement à Baudelaire, dont l’injonction « enivrez-vous » figure en exergue au dossier – comprend un angle mort. Avant et après l’auteur des Fleurs du mal, la recherche des états seconds de conscience flirte en effet souvent avec le spleen. Beaucoup cherchent la profondeur de l’ivresse et récoltent, entre génie et folie, la dépression, cette sorte d’ivresse des profondeurs. C’est que la muse alcool agit en trompe-l’œil. Pour séduire, elle offre toujours son meilleur profil, œillades aguicheuses et promesses sublimes. Mais au réveil, sans fond de teint, elle a toujours une gueule de bois.

Anthony Dufraisse