Nouvelle maquette, nouveau papier, nouveau format, nouvelle équipe ! C’est un changement assez radical qu’entreprend la revue québécoise les écrits que nous recevions pour une soirée de lectures poétiques le 21 mars dernier à Ent’revues. Mais au-delà de cette peau neuve : souplesse du volume, lisibilité, clarté, épure, surimpression géométrique de couleur…, on reconnaît bien dans cette nouvelle livraison le désir profond qui anime la revue depuis les années cinquante et sa création par Jean-Louis Gagnon, d’entendre des voix neuves – quel que soit leur champ : la fiction, la poésie ou l’essai…

Une seule condition à la réunion ou à l’accueil des textes, qu’ils fassent entendre une voix. Parti pris de la variété, de la différence. Et ce n’est pas non plus totalement un hasard que ce soit du côté du Québec qu’une telle entreprise se poursuive depuis tant d’années. Aujourd’hui, sous l’impulsion de Danielle Fournier et de son équipe, elle s’attache à « conjuguer le familier et l’inhabituel », « s’ouvrir aux multiples pratiques et formes que prend la littérature », à la concevoir dans une relation permanente avec d’autres arts, d’autres langages, bref, « à s’ouvrir sur l’ailleurs, à l’autre ».

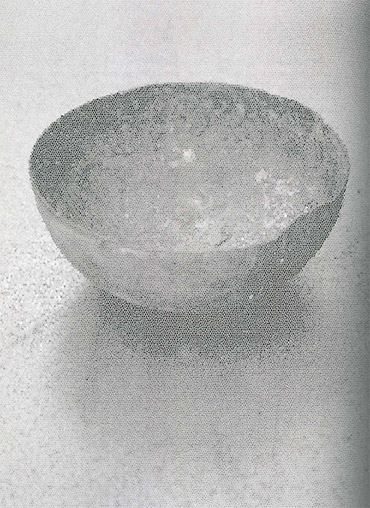

Marie-Claude Pendleton

Le 154e numéro donc. Il pourrait s’apparenter à une palette ; on y progresse comme dans une gamme de couleurs. Il s’ouvre sur des rêves, ou plutôt sur la manière de les écrire, sur le poids qu’ils acquièrent et sur nos vies et sur ce que l’on écrit. Il s’y offre un repos inaugural, comme une respiration qui gonfle les poumons avant un effort. Évelyne de la Chenelière l’écrit d’emblée : « Pour te reposer de l’aspect du monde, il faut fermer les yeux. » Texte sur la mise en forme, les modifications profondes, souterraines, sur une dissolution qui menace, sur un emportement et du corps et de l’esprit. On s’extrait de quelque chose enfin : « Dans ta tête noire, une nuit blanche. »

Et puis, comme une parenthèse, inquiète, un peu pessimiste à vrai dire, on lit un bref essai, un morceau choisi d’un ensemble plus vaste à paraître, de Gérard cartier sur l’amenuisement des langues : « Le Perroquet Aztèque ». On y croise Sebald et des élèves bretons, Hildegarde de Bingen et le Capitaine François de Hadoque. Le constat n’est guère optimiste mais la langue dans laquelle il s’exprime possède quelque fantaisie et lyrisme qui le contredit un peu : « Et de l’extraordinaire Babel de notre monde, de ce foisonnement de voyelles, de tons, de coups de glotte, de soupirs, de claquements de langue, ne resteront qu’une poignée de langues universelles, toutes atrocement contaminées par un anglais que Keats et Shelley ne reconnaîtraient pas. » On ne sait si on se laissera emporter par la diatribe brillante, gagner par l’inquiétude tempétueuse de Cartier, par son angoisse à être condamné à « miauler en anglais », mais il est intéressant de voir que c’est dans une revue québécoise qui refuse l’angle obtus du français à tout prix qu’il publie ce texte fort animé et un peu univoque.

Louise Marois

Place aux créations littéraires, aux extraits de récits ou de romans ou de poèmes à venir. C’est une petite galaxie, hétérogène, atypique qui scintille dans ces écrits. On y perçoit des luminescences, des échos de voix comme des lumières alternatives. Patrick Lane, Laurence Nobécourt, Jean-Paul Goux pour les proses par exemple ; Marco Bélanger, Jacques Rancourt, Jean-Philippe Gagnon, Mireille Fargier-Caruso ou Franck Vilain pour les poèmes. Il ressort de ces lectures, faites en pointillé, une sorte d’inquiétude douce, de suspens. On y est à la lisière de quelque chose. Lors de la rencontre, Danielle Fournier affirmait son goût pour la publication, en revues, de textes assez longs, qui prennent le temps de faire entendre, offre un espace accueillant qui ne se limite pas à une ponctualité ou à une agrégation. Elle défendait une économie particulière de sa revue, une composition qui procure une durée, offre un tempo d’écriture.

Ce numéro accueille un groupement d’écrivains italiens particulièrement savoureux : Il Cartello. Ce sont ces écrivains qui ont lu leurs textes lors de cette soirée dans nos murs, y faisant sonner leurs accents délicieux au gré de textes fort différents les uns des autres. C’est animé, vivant, on y entendait cette humeur primesautière et sérieuse des italiens ? José Morel Cinq-Mars nous prévient : « Le Cartello avance à son rythme ; mieux vaut lui laisser la bride sur le cou et le suivre dans sa cavale. » Un « équipage » particulièrement enlevé. Ainsi, Andrea Inglese, Giacomo Sartori, Giuseppe Schillaci et Francesco Forlani donnent quatre textes, proses ou poèmes, pour composer, au cœur des écrits, une « Suite italienne » qui, à sa mesure, lutte contre un terrible « incendie », et ouvre des portes sur un avenir dans lequel les langues, les univers et les idées qu’elles portent ont encore un avenir.

Jean Royer écrit dans ce numéro : « Toute bibliothèque se situe au carrefour des âmes. » N’en est-il pas de mêmes pour les langues ? Et d’autant pour les revues ?

Hugo Pradelle