André Treton

Tous les spectateurs sont comme habités par des visages de cinéma. Soit qu’ils les frappent, les fascinent, les dégoutent, les renvoient à eux-mêmes ou à ce qui leur manque, donnant une figure à ce qu’ils ne partagent pas. Chacun est accompagné par des images de visages, formes altérées, qui vivent en eux. Le visage filmé très près d’Isabelle Huppert au bord des larmes par Haneke, celui, penché, de Renée Falconetti dans le Jeanne d’Arc de Dreyer, celui de Charlotte Gainsbourg dans Nymphomaniac de Lars von Trier ou celui, obstiné, d’André Treton qui joue Lebrac dans La Guerre des boutons d’Yves Robert… C’est une espèce de galerie intérieure et hétéroclite , comme des souvenirs d’images éternellement imprimées sur notre rétine…

Une autre image, son absence plutôt, revient aussi à la mémoire. Dans son formidable Yi-Yi, le gamin filmé par Edward Yang photographie les adultes de dos, toujours de dos. Ainsi, probablement, les visages sont-ils autant des absences que des présences. Ils interrogent plus que d’autres images la manière dont on les regarde, comment on les inscrit, les relie au réel, à la mémoire qu’on en garde, à la distance que l’on maintient, plus ou moins consciemment, avec eux.

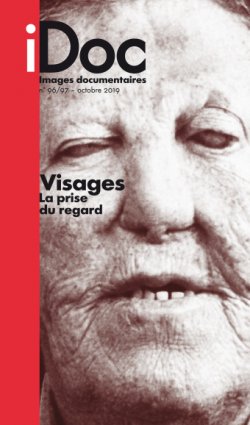

Le dernier numéro d’Images documentaires s’intéresse aux visages, à la manière dont des cinéastes les appréhendent, quelle prise ils ont ou prennent sur eux, la manière dont ils nous relient à des figures. Ici, ce sont des visages qui sont à des limites, ceux d’individus défigurés, différents, difficiles à contempler. Là aussi des images reviennent à la mémoire : Elephant Man de Lynch, Freaks de Tod Browning, le jeune marin au bec de lièvre de 1492, la face de Jean Marais dans La Belle et la Bête… Mais ceux-là se trouvent du côté de la fiction, de l’exemple, ce sont des trajectoires de récits… C’est tout autre chose que d’aborder ces visages dans un ordre documentaire, avec le poids de la réalité, la manière dont on la considère au cinéma.

Il faut en dire le choc, la violence, la frontalité. Les visages, difformes ou ravagés, obligent le spectateur et le cinéaste à inventer une manière de les contempler, de les partager. Il faut trouver une distance, une méthode pour filmer, un dispositif, une modalité discursive particulière, toujours rejouée. Ce numéro s’intéresse à deux œuvres principalement : La Disgrâce de Didier Cros et L’Ordre de Jean-Daniel Pollet.

Didier Cros filme cinq personnes aux visages difformes dans le huis-clos du légendaire studio Harcourt. Il invente un dispositif décalé qui lui permet à la fois de filmer autrement ces êtres, inventant plutôt qu’un simple regard altéré sur la différence un « espace entre cinéaste/personnage/spectateur où circulent pensées et émotions ». Il brouille les repères du discours documentaire et cinématographique et interroge « la responsabilité du cinéaste vis-à-vis des personnes filmées ». Cédric Mal propose une description critique du film, mais surtout, on peut lire dans cette livraison un long entretien passionnant avec Cros qui explique la genèse du film, la manière dont il travaille, très en amont, dont il aborde les gens qu’il filme. C’est aussi une manière de mettre son travail en perspective, d’en comprendre les influences, les visées, la réception. Surtout, le cinéaste dit son rapport à sa pratique, à ce qui se joue dans le film documentaire. Il rappelle ainsi que ce travail « consiste à ramener du risque pour celui qui regarde, du questionnement et du risque, du trouble, une invitation à sortir du cadre et de ses repères. »

La section consacrée au célèbre film de Pollet qui consiste en « un portrait éclaté de Raimondakis », lépreux grec persécuté, qui questionne la « croyance en la dignité humaine » est présentée par Aurélien Portelli et rassemble des extraits d’un long entretien avec Philippe Sollers sur le film, sur la place qu’il lui accorde, l’importance esthétique et intellectuel que ce travail implique, sur la manière dont on pense l’image documentaire. Sollers nous rappelle que « le film propose d’entrer dans la création même du film ou de la situation du film. Il nous demande presque un acte de création simultanée ». Là encore, c’est un processus qui importe, une reformulation de l’espace filmique, de la place du créateur, du personnage et du rôle du spectateur.

Ce numéro interroge donc, par le détour d’un sujet qui semble circonscrit, la pratique documentaire, ce qui se joue dans l’énonciation de son discours singulier, l’articulation des images mêmes, remettant en cause l’évidence du cinéma lui-même. On lira avec intérêt les deux textes consacrés au réalisateur ukrainien Sergueï Loznitsa qui sont passionnants et relient la manière dont il filme les visages avec la tradition de l’icône orthodoxe par exemple. On lira aussi, avec toujours le même intérêt, la section critique qui complète chaque dossier d’Images documentaires. Dans celui-ci, on est frappé par l’article sur les recensions de Être vivant et le savoir d’Alain Cavalier (objet d’un dossier complet récemment), l’extraordinaire et profond Monrovia, Indiana du grand documentariste états-unien Frederick Wiseman ou du film de Peter Jackson conçu, avec des moyens techniques assez fascinants, à partir des archives néo-zélandaises de la guerre de 14/18…

Comme toujours, c’est frappant, cette revue discrète propose une véritable pensée des formes documentaires, d’une pratique narrative et filmique. Elle dit quelque chose de ses dispositifs et remet toujours au centre le spectateur, autonome, créateur, concerné, responsable.

Hugo Pradelle