Disons-le d’emblée puisque personne, ailleurs, ne l’écrit : n’en déplaise à ceux qui voudraient la ranger au rayon des antiquités, L’Infini, après plus de trente ans d’existence, est toujours une revue qui compte. S’y publient de vrais textes, charpentés, qui portent, comme on le dit d’une voix ou, pour emprunter une formule à l’œnologie, qui ont une longueur en bouche. Ceci ayant été dit, passons au sommaire de cette nouvelle livraison : comme souvent, Philippe Sollers ouvre le ban et Marcelin Pleynet le ferme. Entre les deux, Yannick Haenel, Éric Marty et un certain Thibaud Saint-Denys (apparemment un pseudo).

En ouverture, donc, Sollers publie ici une partie de sa correspondance. Amoureuse, la correspondance, puisqu’elle s’adresse à Dominique Rolin. Les premières lettres remontent à 1970, les dernières sont datées de 1978 et toutes, pour chaque année, envoyées au mois de juillet depuis l’île de Ré, où Sollers se retire l’été. Il s’y montre studieux, à l’œuvre sans relâche, et souvent taciturne. C’est que sa séparation d’avec Dominique Rolin, même pour quelques semaines, lui pèse : « moment de dépression », « poches d’angoisse », « tension (…) douloureuse », « épuisement nerveux ». Il y a loin, ici, entre le Sollers qu’on croit connaître, qui se plaît à badiner, si désinvolte en apparence et ce Sollers-là que travaille, tourmente, l’absence d’un être aimé. Absence qu’il cherchera à intellectualiser pour mieux, sans doute, en désamorcer la mélancolie : « J’ai trouvé ce qu’était pour nous cette fausse séparation périodique, qui est en effet le rapprochement le plus sûr et le plus intense : la mise en forme spatiale du « non-dit », c’est-à-dire du surplus d’évidence qui est entre nous, à chaque instant, à Paris. En somme, nous voyons là notre intervalle (ce qui fait qu’il y a toi et moi) en même temps que la jonction qu’il fonde (ce qui fait qu’il n’y a qu’un nous dont nos têtes, une fois rapprochées, ne sont que les phases. Ce qui parle ici, dans les lettres, devant chacun de nous, c’est l’intervalle lui-même, et c’est aussi pourquoi chacun s’adressant à l’autre, en fait, se « retrouve » comme autre plus profondément lui/ou elle que lui/ou elle ». Un regret peut-être à la lecture de cette précieuse correspondance : ne pas disposer également, en même temps, des lettres de Dominique Rolin…

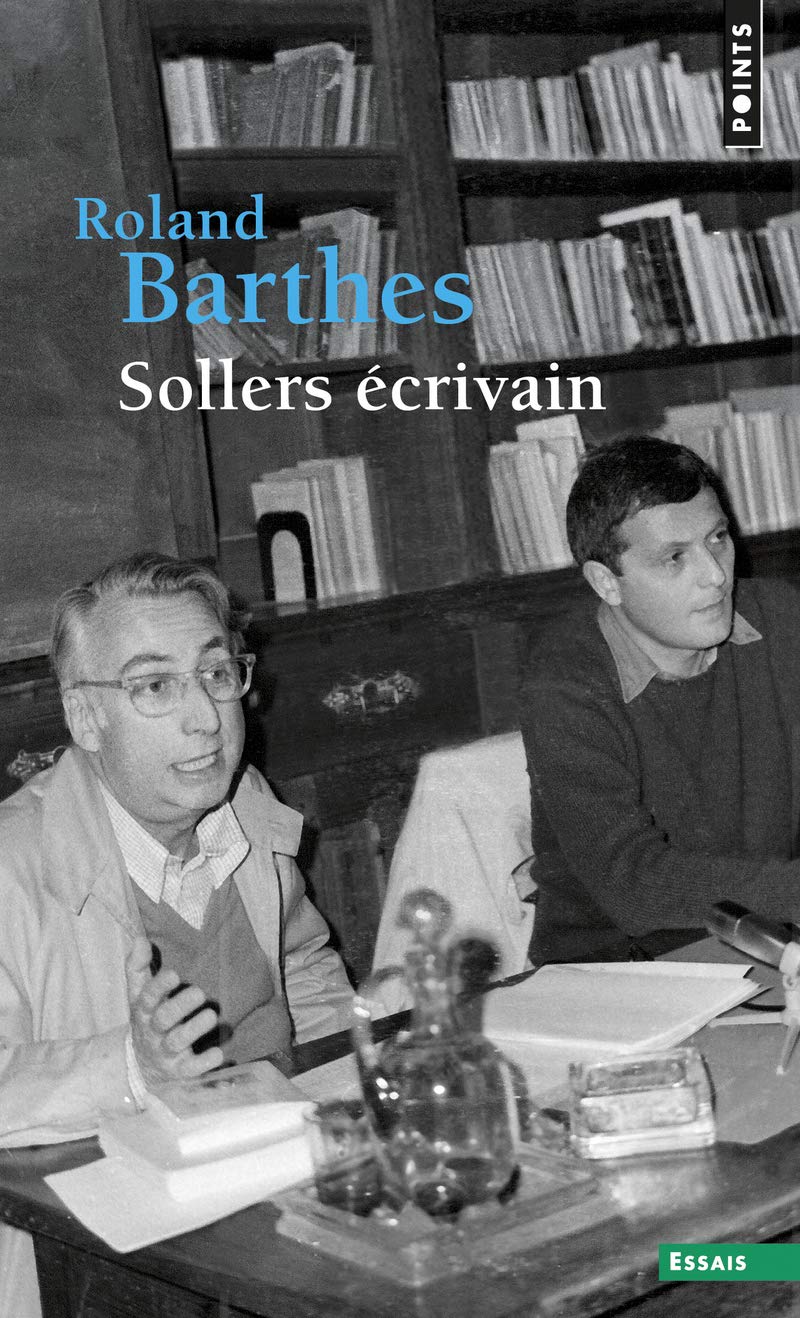

Sollers encore signe un autre texte, à Roland Barthes consacré celui-ci. Il ne s’agit pas d’un énième portrait mais d’une reconnaissance appuyée, et surtout politique, de celui qui aura été, notamment à travers Mythologies, « le précurseur de l’analyse impitoyable du spectacle ». Impitoyable, le nommé Thibault Saint-Denys l’est, dans son analyse comparée disséquant deux ouvrages traitant chacun à leur façon du Tao : le Maître, un livre de Patrick Rambaud, qu’il juge de bout en bout artificiel, et L’École du Mystère, celui-ci de Sollers, qu’il considère autrement plus incarné et en phase avec le sujet. Prenons cette contribution pour ce qu’elle est – un plaidoyer pro domo –, sans être dupe. Dans un commentaire copieux, l’érudition d’une précision toute diabolique dudit Saint-Denys veut nous persuader que tout ce que relate le livre de Rambaud est stéréotypé quand l’ouvrage de Sollers est, à l’inverse, tout entier infusé de l’esprit et de la pensée taoïstes. L’un serait frelaté, l’autre fidèle… Avant le final qui revient à Pleynet, deux autres textes complètent ce numéro. Entre Herman Melville et Michael Cimino, Yannick Haenel propose quelque chose qui a tout d’une vraie-fausse divagation. C’est le récit d’une obsession, ou comment le second pourrait faire exister au cinéma l’œuvre du premier… Quant à Éric Marty, il évoque André Gide dans son rapport pour le moins ambigu à l’Affaire Dreyfus. Son propos, très subtil, est de réévaluer la position de Gide dans cette séquence-clé de l’histoire intellectuelle ; une situation gidienne qui fait fonds, nous dit l’essayiste, sur « une grande sophistication conceptuelle ». Euphémisme : l’engagement ambivalent et distancié de Gide dans cet épisode relève surtout du funambulisme en action… Pour finir, on l’a dit, Marcelin Pleynet. Habituellement il nous donne son journal ; pas ici. Cette fois, c’est sous la forme d’un entretien qu’il prend la parole évoquant ce qui structure sa vie et son travail. « Si je ne me trompe pas, déclare l’intéressé, c’est la première fois qu’un entretien me permet de dresser une sorte de vision panoramique de mes intérêts et de mes activités au cours de ces cinquante dernières années ». Sont abordées aussi bien la constance de sa personnalité (discrétion, persévérance) que les constantes de ses recherches sur la peinture ou la poésie entre autres. D’ailleurs, l’un comme l’autre, l’homme et l’œuvre, mériteraient d’être autrement plus considérés désormais.

Anthony Dufraisse