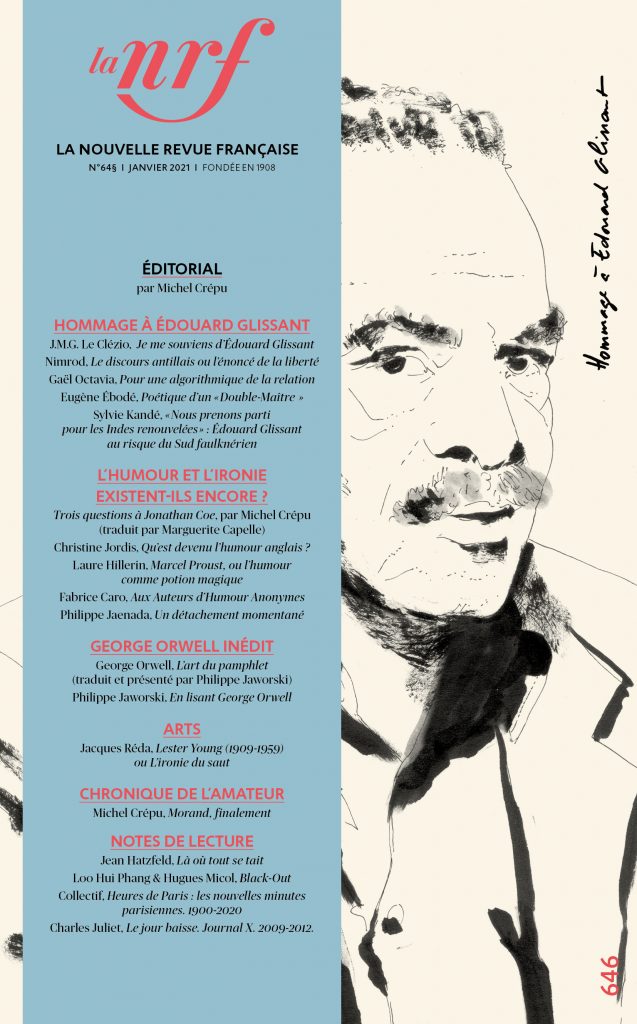

Février est déjà bien avancé et nous n’avons pas trouvé le temps encore d’évoquer le numéro de janvier de la NRF. Séance de rattrapage express, donc… Outre un hommage à Edouard Glissant (auquel participent notamment Le Clézio et Nimrod) et un ensemble sur Orwell (dont un inédit), on voudrait surtout signaler le dossier sur l’humour et l’ironie. « Existent-ils encore ? » questionne la revue avec, dans le point d’interrogation, on l’entend, une pointe d’inquiétude. Qui pour y répondre ? Jonathan Coe, Christine Jordis, Laure Hillerin, Fabrice Caro et Philippe Jaenada, des tempéraments et des styles très divers, ce qui indique d’emblée, si besoin était, la plasticité du sujet. Les invités de ce numéro ne doivent sans doute qu’à la fantaisie du maître des lieux, Michel Crépu, d’être réunis ici. Dans un bref entretien avec le directeur de la revue, Jonathan Coe (qu’on ne présente plus ; qui n’a pas lu son best-seller Testament à l’anglaise ?) se souvient des émissions comiques qu’il regardait, enfant, à la télévision, parlant à ce propos d’une « attirance obsessionnelle pour la comédie ». Et de faire cet aveu (est-il sérieux ?) : « Mon ambition était de devenir auteur comique pour la télévision, pas romancier. »

Si l’Anglais avoue une fascination pour notre Jacques Tati national, qu’il préfère à Chaplin ou Benny Hill, celle de Laure Hillerin*, qui se décrit comme « un obscur membre du bas clergé au sein d’une église proustienne », se cristallise, elle, sur le grand Marcel. La Recherche sous les yeux, elle explique en quoi « l’humour et l’ironie sont bien un seul concept à deux visages », « des armes aiguisées qui servent à voir au-delà des apparences ». De fait, dans la mesure où il se développe au sein de la société, tout contre parfois, le comique au sens large trouve l’essentiel de sa substantifique moelle, comme disait qui vous savez, dans la vie de tous les jours, l’esprit du temps. Fabrice Caro (est-il encore besoin de le présenter depuis le succès de son Zaï zaï zaï zaï que l’on a tous offert, un jour ou l’autre, à quelqu’un ?) ne dit pas autre chose, lui qui n’aime rien tant que « partir d’une situation banale du quotidien et tirer le fil de l’absurde jusqu’à son maximum, aussi loin qu’(il peut), comme un sale gosse ». Sur les murs de sa chambre mentale, on trouverait des posters de Woody Allen, Groucho Marx et des Monty Python. « La dérision, c’est le maître mot de survie », résume-t-il, et l’on ne peut qu’adhérer.

Si l’Anglais avoue une fascination pour notre Jacques Tati national, qu’il préfère à Chaplin ou Benny Hill, celle de Laure Hillerin*, qui se décrit comme « un obscur membre du bas clergé au sein d’une église proustienne », se cristallise, elle, sur le grand Marcel. La Recherche sous les yeux, elle explique en quoi « l’humour et l’ironie sont bien un seul concept à deux visages », « des armes aiguisées qui servent à voir au-delà des apparences ». De fait, dans la mesure où il se développe au sein de la société, tout contre parfois, le comique au sens large trouve l’essentiel de sa substantifique moelle, comme disait qui vous savez, dans la vie de tous les jours, l’esprit du temps. Fabrice Caro (est-il encore besoin de le présenter depuis le succès de son Zaï zaï zaï zaï que l’on a tous offert, un jour ou l’autre, à quelqu’un ?) ne dit pas autre chose, lui qui n’aime rien tant que « partir d’une situation banale du quotidien et tirer le fil de l’absurde jusqu’à son maximum, aussi loin qu’(il peut), comme un sale gosse ». Sur les murs de sa chambre mentale, on trouverait des posters de Woody Allen, Groucho Marx et des Monty Python. « La dérision, c’est le maître mot de survie », résume-t-il, et l’on ne peut qu’adhérer.

Excellente connaisseuse de la culture britannique, Christine Jordis effectue pour sa part un survol de l’humour anglais : « Tel qu’on le perçoit à travers les années chez Henry Fielding, Smollett et Sterne ou, plus tard, chez Carroll, Saki, Belloc, Edward Lear ou Evelyn Waugh et bien d’autres encore, avec son esprit de jeu et sa veine d’irresponsabilité, qui visent à mettre en échec l’ordre habituel, voire à défier la raison, cet humour nous rapproche de l’univers enfantin. » Un grand enfant bavard porté sur le burlesque, c’est ainsi que l’on pourrait voir Philippe Jaenada, qui répond par écrit à quelques questions que lui a soumises Michel Crépu. « Le burlesque, qu’on l’appelle comme on voudra, fantaisie, humour, est en réalité un simple détachement de la rude réalité », considère l’intéressé. « Un pas de recul », dit-il encore. Face à la réalité, c’est sûr, mieux vaut un pas de côté qu’un point de côté…

Anthony Dufraisse

* D’elle on pourra lire Proust pour rire. Bréviaire jubilatoire de À la Recherche du temps perdu (Flammarion, 2016).