Dix-huitième livraison, avec la lettre R : l’œuvre magistrale de Ramón Gómez de la Serna.

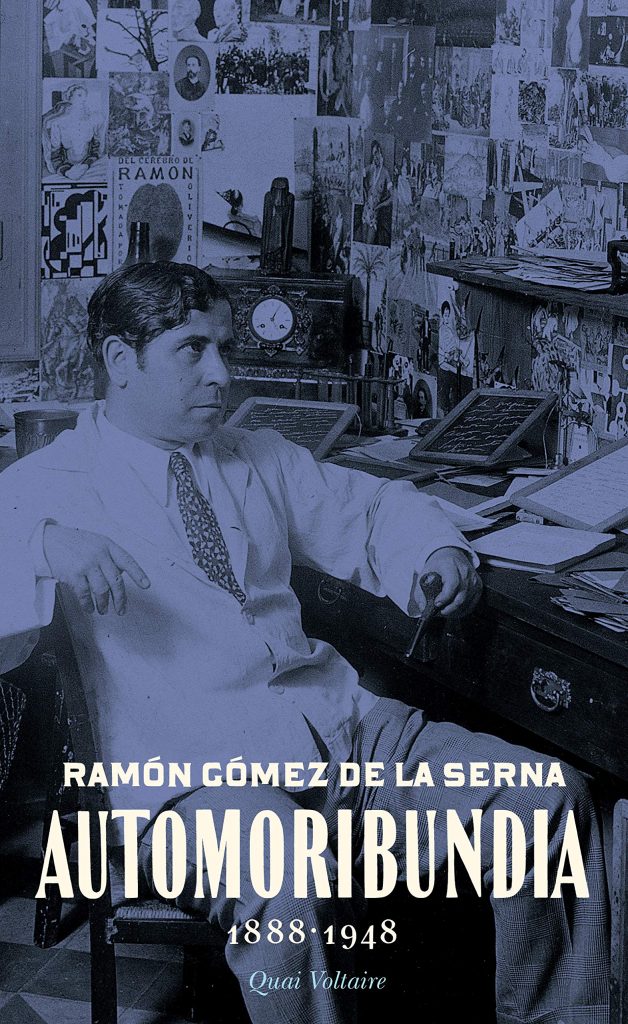

La magistrale traduction d’Automoribundia de Ramón Gómez de la Serna figurera parmi les événements littéraires de l’année 2020. Elle a été largement saluée, et la petite compagnie des ramonistes a pu se réjouir de voir enfin le grand Ramón cité et reconnu à sa juste valeur, avec Proust, Joyce, Woolf, Larbaud, Kafka ou Borgès au panthéon de la modernité littéraire. Les fidèles des éditions Ivrea se passaient de mains en mains Le Docteur invraisemblable, Le Rastro, La Veuve blanche et noire, Gustave l’incongru ou Ciné-ville ; ils s’étaient déjà réjoui de voir André Dimanche publier à son tour de nombreux titres de cet auteur prolifique. Garnier offrit enfin une grande édition des Greguerías, cette forme inventée par Ramón et promue par Valéry Larbaud – « découvreur » et premier traducteur de l’immense Espagnol. Son œuvre complète, sans les innombrables articles de presse, atteint en vingt volumes. Quant aux Greguerías, ces formes brèves et aphoristiques, les spécialistes en comptent de 20.000 à 30.000 [1].

La magistrale traduction d’Automoribundia de Ramón Gómez de la Serna figurera parmi les événements littéraires de l’année 2020. Elle a été largement saluée, et la petite compagnie des ramonistes a pu se réjouir de voir enfin le grand Ramón cité et reconnu à sa juste valeur, avec Proust, Joyce, Woolf, Larbaud, Kafka ou Borgès au panthéon de la modernité littéraire. Les fidèles des éditions Ivrea se passaient de mains en mains Le Docteur invraisemblable, Le Rastro, La Veuve blanche et noire, Gustave l’incongru ou Ciné-ville ; ils s’étaient déjà réjoui de voir André Dimanche publier à son tour de nombreux titres de cet auteur prolifique. Garnier offrit enfin une grande édition des Greguerías, cette forme inventée par Ramón et promue par Valéry Larbaud – « découvreur » et premier traducteur de l’immense Espagnol. Son œuvre complète, sans les innombrables articles de presse, atteint en vingt volumes. Quant aux Greguerías, ces formes brèves et aphoristiques, les spécialistes en comptent de 20.000 à 30.000 [1].

Automoribundia occupe une place centrale dans cette œuvre fluviale et baroque. Ces mémoires furent publiés en 1948 à Buenos Aires. Écrivain madrilène né en 1881, créateur et pilier des débats littéraires du café Pombo, fondateur de l’Alliance des écrivains antifascistes, Ramón Gómez de la Serna s’était réfugié en 1936 en Argentine. C’est en Amérique du Sud qu’il replonge dans ses souvenirs d’enfance et se lance dans l’écriture de ce monumental récit automoribond commencé en 1942 dans La Revista de las Indias de Bogota. Dans cette histoire « débordante, dispersée, répétitive, inégale, pleine de visions, d’envolées, de courts-circuits, de microrécits, de réflexions, de provocations, de contradictions, de révélations [2] », les revues occupent une place à part entière. Elles semblent accompagner chaque étape de cette extraordinaire vie créative.

Tout commence avec El Postal, la première revue qu’à douze ans il prépare « comme un fou », dans la salle à manger familiale. Il a peu de collaborateurs, tire à vingt-cinq exemplaires, écrit, dessine et imprime sur gélatine. Avec ces « premiers pas sur l’interminable chemin », sa passion littéraire jaillissait « avec la fougue aveugle d’un sanglier ». Il grandit, traverse la période où « on trempait tout dans le xérès de la vie », fait son droit à Oviedo, devient avocat. Son « unique acte avocassier » sera de se faire prendre en photo revêtu de la robe. Son père, homme d’influence, compte sur lui pour créer et animer une revue. Ce sera Prometeo. De 1908 à 1912, il « y trouve la possibilité de publier tout ce qu’[il] écrit ». Dans cette revue « artisanale » il défend sa conception de « la littérature nouvelle », fait traduire Wilde ou d’Annunzio, le Manifeste futuriste de Marinetti, publie ses premières Greguerías et nombre de ses pièces en tirés à part. Prometeo fut pour lui « une revue de salle à manger », « une tentative d’aimable communauté, un concile disparate » – belle définition d’un certain genre de revue littéraire.

Après Prometeo, il collabore à La Tribuna, « jeune journal doté de toutes les grâces littéraires » où il tient une tribune libre. Il prend part au lancement de cette nouvelle publication en février 1912, lors d’une soirée « apothéotique », « avec danses et chants ». Ses Greguerías, raconte-t-il, suscite la vindicte et les protestations de lecteurs et de certains tourmenteurs, « têtes de crapauds, hépatiques, psychasthéniques du néant ». Il se portraiture en héros du style et de la création, imposant le nouveau genre et la nouvelle littérature. Digne cousin d’Alfred Jarry et d’A.O. Barnabooth, il affirme une singularité radicale et baroque : « Je n’ai pas de génération. Je ne suis d’aucune génération ». Pas de mouvement, pas de génération mais un lieu, Ô l’un des lieux qui nous le manque le plus aujourd’hui : un café ! Au Pombo, autour de lui se retrouve, de 1914 à 1936, la fine fleur littéraire hispanique et associée. En 1917, il publie son premier recueil de Greguerías issu de « tout ce qu’il avait inventé pour des revues et de sjournaux ». Tout en poursuivant le cours magmatique de son œuvre, il continue, pour vivre, de collaborer à de nombreux périodiques comme El Liberal ou La Voz. En 1923, il est engagé à El Sol où il publie une chronique quotidienne influente – Ramón se vante qu’après avoir lu sa chronique, ses amis « savent quelle écharpe porter ou par quel itinéraire emmener leur divagation du jour »… Plus sérieusement, il cherche à « saisir cette nuance qui, tous les jours, unit Madrid à l’éternité de Quevedo et de Lope ». Et c’est bien là en effet que brille le génie de Ramón : en le lisant, on retrouve une certaine familiarité avec les classiques espagnols tout en étant plongé dans le plus extrême contemporain.

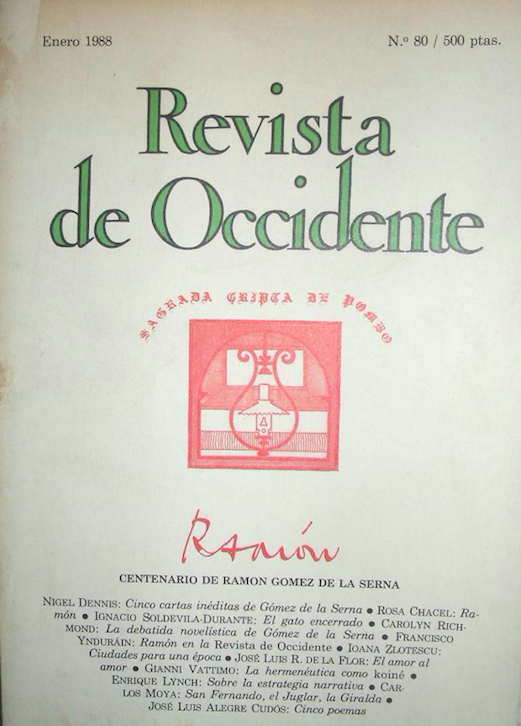

De 1923 à 1936, Ramón participe étroitement à La Revista de Occidente fondée par José Ortega y Gasset. Le chapitre qu’il lui consacre dans Automoribundia constitue un merveilleux témoignage sur cette revue installée au fond d’un immeuble de bureaux sur la Gran Vía de Madrid, aux côtés d’ « écoles de conduite, salons de coiffure, cabinets de dentiste »… Ortega y Gasset arrive à sept heures du soir, s’enferme une heure pour relire des épreuves, puis à huit heures, s’ouvre le bal de la rédaction, joyeusement décrit par Ramón : « Il y avait les jours où nous étions nombreux et les jours où nous étions peu, les jours des habits noirs et les jours des habits modernes, vestes de sport ou costumes prince-de-galles. » Des poètes parfois, se présentent, comme García Lorca avec son premier manuscrit de poèmes. La revue le publie sur le champ. Lorsqu’il vient à Madrid faire passer des concours, Miguel de Unamuno passe à la revue partager un peu son « atmosphère de calme, de décontraction paradoxale et théorisante ». Républicaine, libérale et progressiste, La Revista de Occidente traduit les premiers écrits de Kafka, Huxley, Lawrence – comme ceux de Spengler, Simmel ou Keyserling. Pour Ramón, la revue « entraînait à la poursuite du soleil, sans jamais entrer dans son crépuscule, en le suivant d’un horizon à l’autre ».

De 1923 à 1936, Ramón participe étroitement à La Revista de Occidente fondée par José Ortega y Gasset. Le chapitre qu’il lui consacre dans Automoribundia constitue un merveilleux témoignage sur cette revue installée au fond d’un immeuble de bureaux sur la Gran Vía de Madrid, aux côtés d’ « écoles de conduite, salons de coiffure, cabinets de dentiste »… Ortega y Gasset arrive à sept heures du soir, s’enferme une heure pour relire des épreuves, puis à huit heures, s’ouvre le bal de la rédaction, joyeusement décrit par Ramón : « Il y avait les jours où nous étions nombreux et les jours où nous étions peu, les jours des habits noirs et les jours des habits modernes, vestes de sport ou costumes prince-de-galles. » Des poètes parfois, se présentent, comme García Lorca avec son premier manuscrit de poèmes. La revue le publie sur le champ. Lorsqu’il vient à Madrid faire passer des concours, Miguel de Unamuno passe à la revue partager un peu son « atmosphère de calme, de décontraction paradoxale et théorisante ». Républicaine, libérale et progressiste, La Revista de Occidente traduit les premiers écrits de Kafka, Huxley, Lawrence – comme ceux de Spengler, Simmel ou Keyserling. Pour Ramón, la revue « entraînait à la poursuite du soleil, sans jamais entrer dans son crépuscule, en le suivant d’un horizon à l’autre ».

L’écriture d’articles permet ce mouvement perpétuel et cette agile mobilité. Auteur de milliers d’articles, Ramón déclare son amour aux journaux et aux revues, livrant un des secrets de son art d’écrire et de penser : « L’article toujours à venir oblige à constamment regarder la vie sous ses différents profils. C’est cette tension qui permet de savoir ce qui a été dit et ce qui reste à dire, ce qui a été vu abondamment et ce qu’on n’a pas encore vu. »

C’est cette poursuite de l’inouï et du nouveau qui anime l’œuvre de Ramón, cette « série de lueurs ponctuelles, faites d’or natif [3] ».

François Bordes

RETROUVEZ ICI TOUTES LES LIVRAISONS DE L’ABÉCÉDAIRE

[1]. Jacques Issorel, « Ramón Gómez de la Serna, Greguerías. Brouhahas », Bulletin hispanique, vol, 122, n° 1, 2020, p. 374-376. La traductrice Laurie-Anne Laget définit la Greguería comme « une lecture figurée du monde, au travers d’associations d’images, qu’il constitue en une réalité poétique, inédite, une réalité plurielle invitant à la rêverie ».

[2]. Philippe Lançon, « Ramón Gómez de la Serna, rebonds du moribond », Libération, 30 octobre 2020.

[3]. Jorge Luis Borgès, « Ramón Gómez de la Serna », Inicial, Buenos Aires, n°6, août 1924, reproduit en annexes p.999-1001.