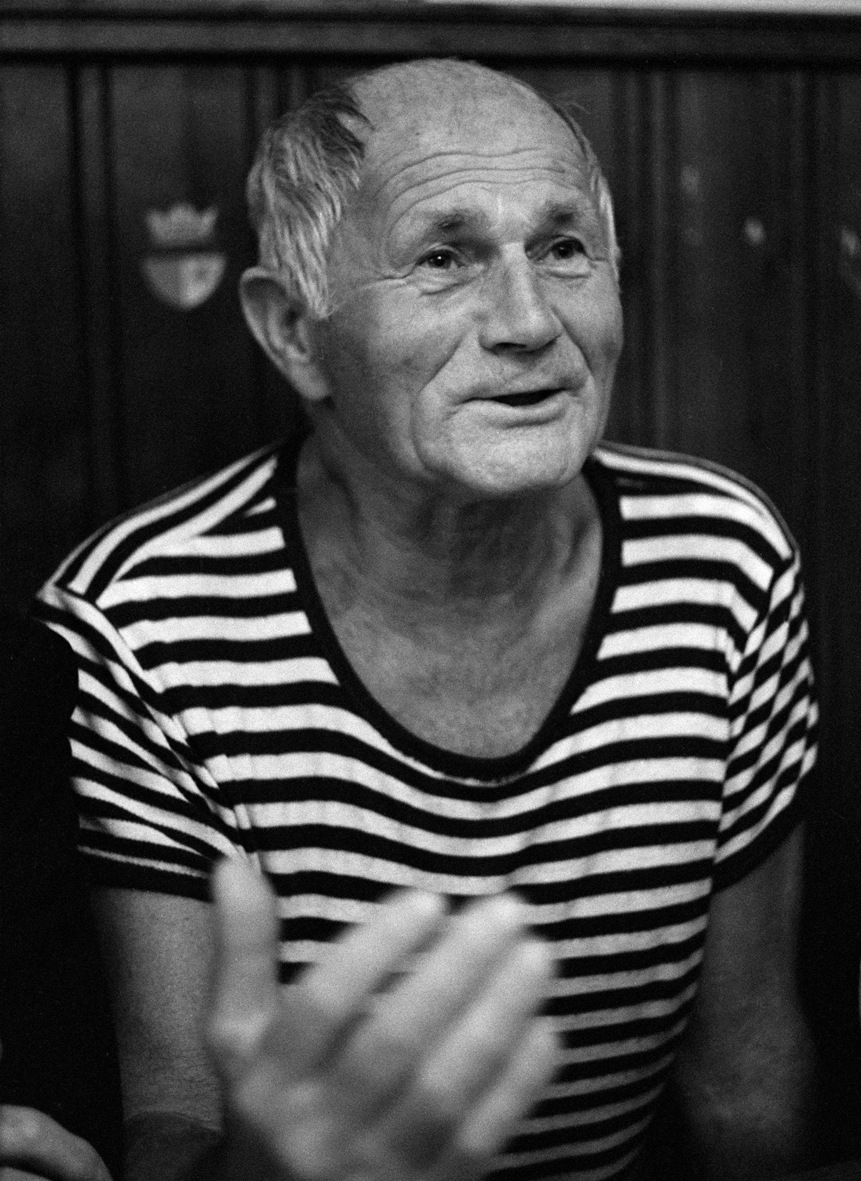

Linda Lê par Beowulf Sheehan

Linda Lê vient de mourir. Si on répugne quelque peu aux formules euphémistiques, dire d’elle qu’elle a disparu, pour une fois, aurait du sens. Car quel écrivain s’est plus approché d’une littérature fantomatique, mystérieuse, qui se joue de l’épaisseur du langage et de l’incertitude de sa propre présence. Depuis ses premiers livres jusqu’au dernier qui réfléchit dans un croisement audacieux les figures d’Ossip Madelstam et de Hô Chi Minh, elle a semblé raconter ou écrire d’ailleurs, comme si l’écriture, la trace du langage, se surimprimait à d’autres voix, d’autres mots. Elle racontait toujours autre chose que ce qui semblait, proposant une exploration têtue d’une angoisse profonde à être dans le monde.

Pour elle, la littérature ressortait d’un « deuil originel », nourrissant « en son sein un double, un ennemi qui le désavoue, qui met en cause sa légitimité ». Son écriture, les fictions de plus en plus lucides et épurées qu’elle a écrit depuis la fin des années quatre-vingt, procèdent d’une écriture du déplacement, comme exilée en elle-même. Toujours ses livres semblent s’interroger eux-mêmes, instables, expérimentaux. C’est que toute l’œuvre de Linda Lê constitue une interrogation de ses formes et de sa provenance, comme si elle nous confrontait à l’inconfort absolu de la littérature.

Bohumil Hrabal en 1985 par Hana Hamplová

C’est sans doute pourquoi Linda Lê a toujours écrit sur d’autres écrivains. Parce que les interrogations qui hantent son œuvre déplacent la langue, n’existent que dans une relation avec ces écrivains qu’elle cherchait et trouvait dans les « ombres », vigies postées sur le seuil de la réalité et du monde. C’est pourquoi elle a beaucoup écrit sur ceux qu’elle nommait des « astres de désastres », avec la vigueur du passeur qui conçoit la littérature comme un partage, une communauté secrète, secondaire, dissimulée. En partageant ses lectures, Linda Lê « confie son âme à ceux qui viendront parcourir les terres de ces enfants que la littérature couronne d’une lumière parfois maléfique ». Elle éclaire d’une lumière obscure, paradoxale, sa vie, ce qu’elle sent du monde, du réel, avec une acuité impressionnante, ce qu’elle peut s’essayer à en dire.

Elle a ainsi beaucoup écrit sur des écrivains – de Bruno Schulz à Bohumil Hrabal, de Panaït Istrati à Stanislas Rodanski, en passant par Borges ou Calvino, Guyotat ou Tsvetaeva -, produisant une œuvre critique considérable. Toujours érudite, savante, précise, sa prose critique n’abolissait jamais un rapport existentiel très affirmé, comme si en parlant des autres elle se rangeait à leurs côtés, mineurs, acharnés. On lira ainsi ses essais – Tu écriras sur le bonheur, Par ailleurs (Exils), Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau, Chercheurs d’ombres. Tous les textes critiques de Linda Lê s’obstinent, comme elle l’écrit quelque part en parlant de Robert Walser, à parvenir « au cœur des choses », ordonnant un rapport inquiet au monde, acceptant de « se désabriter ». Pour elle, écrire ne se scindait pas de la lecture, jamais.

Discrète, silencieuse bien souvent, modeste, extraordinairement rapide, elle concevait la lecture critique comme un ensemble de relations, ne considérant jamais un texte comme isolé ou ponctuel. Toujours, elle revenait à une œuvre, à un mouvement, à une cohérence, à une lecture continue du discontinu des livres. Ses nombreuses contributions au Magazine littéraire (époque ancienne), à La Quinzaine littéraire puis, plus encore, à En attendant Nadeau (lire ici l’hommage qui lui y est rendu) – d’Andrea Zanzotto et Peter Weiss à Varlam Chalamov ou Cowper Powys, de Conrad et Defoe à Tanizaki, en passant par Nguyên Huy Thiêp, Miguel Torga, Yoko Tawada, Ferdinand Peroutka, Iouri Annenkov, Herta Müller ou Giuseppe Bonaviri… – elle compose une sorte de territoire critique d’une cohérence assez rare. Toujours portée par une forme de liberté, toujours lisant avec les autres livres, elle avait gagné un ton très singulier, étrange et familier, qui remet toujours au centre l’expérience de l’autre, de sa voix. Elle a contribué à d’autres revues bien sûr, mais toujours avec une forme de distance, sans trop s’approcher. Elle a ainsi récemment publié un texte très fort sur Pierre Guyotat dans le numéro d’hommage de Lignes que Michel Surya a publié récemment, un article sur Istrati dans Ultreïa ou bien, plus anciennement sur Amiel dans Critique (on aurait voulu la lire dans le numéro « Le Grand retour des fantômes »), le troisième numéro d’Inculte ou dans La Pensée de midi en 2001…

Toujours ses contributions procèdent par détours, par des ailleurs improbables, en prenant des chemins de traverse dans un grand corpus intérieur. Elle font résonner ensemble des voix, des expériences, des inquiétudes. C’est ainsi qu’elle avait abordé le texte d’ouverture du 61e numéro de La Revue des revues intitulé « Le Promontoire des possibles », où elle parlait de Kafka et de Bataille, de Mandiargues et de Deleuze, offrant un paysage de la revue ancien et idéal, non pas loin de nous mais, bien au contraire, au cœur de ce qui fait faire des revues pour, parfois, parvenir à « réunir les principales énergies existantes » en offrant « un espace vaste mais vivant à ceux qui hantaient les marges de la littérature ». C’est dans ces marges qu’a écrit et vécu Linda Lê, c’est là que l’on peut l’y trouver, vive, profonde, lucide.

Hugo Pradelle

Lire ici en intégralité le texte d’ouverture de Linda Lê pour La Revue des revues : « Le Promontoire des possibles »