C’est de Paris que je vous écris. Reconfinés pour les semaines qui viennent. Les attentes de décisions, le confinement ont provoqué des procrastinations.

Les trottoirs se parent des couleurs de saison et, regardez ces couvertures, comme elles semblent de circonstance : elles sont pourtant parues ce printemps, cet été, gardées, relues, envisagées (mais sans masque).

À partir de no 2 (mars 2020) : l’on serait tenté de sous-titrer « À Suivre » ! Ce deuxième numéro de la revue « de bande dessinée comme […] territoire d’inventions et d’interventions adéquat pour penser, ressentir et vivre les tensions relatives aux usages esthétiques, politiques, humains de la langue et de l’image aux prises avec la Culture » reprend quasiment les propos où elle les avait laissés dans le premier opus de septembre 2019. Il s’ouvre sur un texte d’Alexandra Achard qui posait les bases des références dans un pléthorique abécédaire dans le no 1, et qui décrit ici un paysage, non celui de La bande dessinée, mais des institutions de la bande dessinée en France (festivals, université…), qui déjà se constitue, donc tranche, choisit, écarte… une critique en règle. L’on retrouve les « Fragments, bande dessinée » de Jérôme LeGlatin. Le journal d’éditeur, Adverse, tenu par Alexandre Balcaen se poursuit de mars 2019 à août 2019 : suspense ! leur premier Salon de la revue approche.

Qui signe cette somptueuse couverture de Papier Machine no 10, « Loupe » (juin 2020) ? L’on crédite bien les intérieures, qui s’ornent de saucisson signé Gregory Voivenel. C’est un dixième numéro. D’ailleurs, un chiffre romain blanc s’affiche, grand « X » qui pourrait prêter à confusion : « Loupe » est en tout petit. Mais ceux qui les connaissent déjà savent le sérieux avec lequel les organisateurs vont décliner les significations, jongler avec les étymologies, tordre jusqu’aux syllabes même, pour nous apporter de la joie. La revue s’organise en « rubriques habituelles », à la lecture recommandée pour vous mettre en condition, décaler vos perceptions, préparer vos neurones avant de vous plonger dans le vif du sujet au long de trois parties, ères « du Minusoïde, de la Scrutocène, du C’est-assez ». Au gré des textes – toujours aussi généreux, surprenants, sérieux et décalés, graves ou drôlissimes mais jamais absurdes –, des visuels (ah ! les photos de siestes, au soleil, par Clément Brelet, ah, le collage mouvementé de Barbara Lemarchal ; la gravure d’Antoine-Toussaint Casanova. Le noir et blanc sombre du cahier de Inga Paduradi et Panos Vasileiadis ; les merveilleuses pages consacrées à Quentin Jouret…), se confirme le talent du trio Lucie Combes, rédactrice en cheffe (qui signe un très beau texte, « Compte à rebours »), Valentine Bonomo, directrice et « comptable en grains de sable » (mais rassurez-vous : il n’en reste aucun pour enrayer cette machine à rêve) et Aldwin Raoul fantôme nous dit-on, le talent donc de savoir réunir, accueillir, faire tenir, reverdir, affranchir, souvenir, cuir, alunir, désir, et j’en passe, bref, de faire revue.

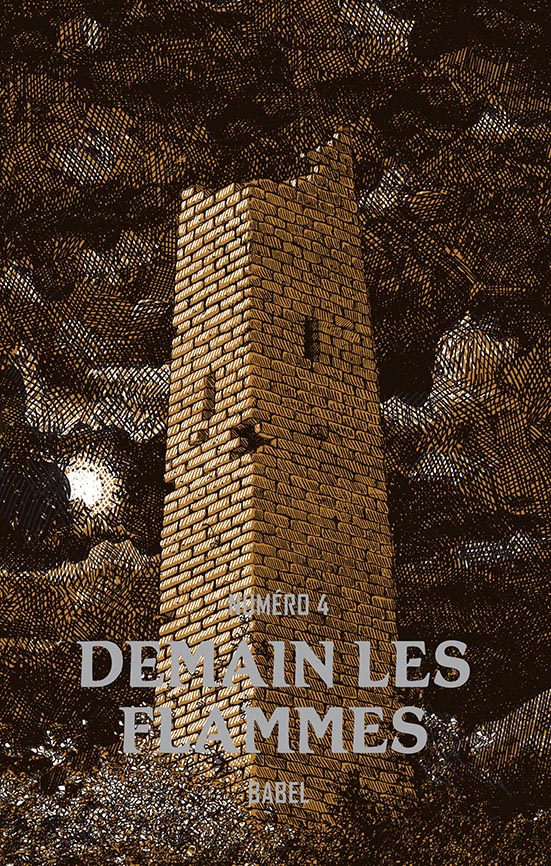

Demain les flammes no 4 (août 2020) en paraîtrait sobre, sombre : le noir et blanc prévaut, rehaussé d’un marron d’automne pour la couverture sérigraphiée et les premières pages, portfolio, adaptation graphique du mythe de Babel par Victor Girod. Et la promesse de ses intentions est tenue : en quatre textes au format long plus un disque, la revue nous emmène ailleurs dans le temps et l’espace. D’abord à la rencontre d’un Inuit, Abraham Ulrikab qui, participant aux « expositions ethnologiques » du XIXe siècle, tint son journal de découverte de l’Europe, en inuktitut, son « Voyage chez les Kablunat » en 1880, dont seules ces quelques notes, traduites en allemand en 1881 par un missionnaire, nous sont parvenues. Celui est mis en perspective et présenté par Cécile Troussel. 113 ans auparavant, deux mythes s’affrontent lors de l’accostage du Dolphin, navire britannique, rencontre des imaginaires et croyances à « Tahiti 1767 ». Cette contribution de Anne Salmond est magnifiquement illustré de peintures de William Hodges. Le troisième texte est un extrait d’une autobiographie (ou est-ce une autofiction ?) couvrant la vie de Vincenzo Rabito (1899-1981), Sicilien qui, sur le tard, se créa un langage pour en rendre compte, à la machine à écrire, sur deux mille cinq cents pages denses, saturées. Sa vie traverse la Première Guerre mondiale, l’amène en Afrique, Lybie, puis Somalie, le voit revenir, se marier, partir travailler en Allemagne sous les bombardements… et puis il devient père, et puis… Neuf pages racontent l’année 1941, illustrées de masques grimaçants de Vitalia Samuilova. Et ces trois chapitres font travailler des traductrices, Marine Duez et Jacqueline Thun, Deborah Pope-Mars (anglais), Laura Brignon, qui assure présentation et traduction du « rabitese ».

Nul besoin de traduction pour saisir la puissance, la violence contenue, le rythme et la beauté de la langue de Véronique Kanor. Des gravures de Thomas Martin accompagnent ce texte poétique, images qui tenteraient de susciter un paradis (comme les peintures de Hodges) si le texte, pétri des « rapports à la terre et à la langue », demandé à l’auteure, qui, depuis la Martinique, « abordera » à Orléans, Paris, ne finissait par « Je vais virer la Guyane de ma peau ». Parce que l’arrière-grand-mère y a été enterrée. « Ma locataire » écrit-elle, et puis les mots gratte, sonne, exil. Esclave, blesses, transbordés. Mal-morts, vomis, noyés.

Quelques lignes en créole aussi, pleines de force. Et ces pages titrées « Les lieux sous-cutanés » sont reprises en disque, où l’on entend la voix même de Véronique Kanor, dans une composition sonore de Benoît Bories (Faïdos Sonore).

De quoi tenir, jusqu’à l’hiver.

Yannick Kéravec